Page en cours de chargement

Thomas Braun

des fromages

8 pages,

format 11,2 x 9 cm.

tirage à 131 exemplaires en typographie.

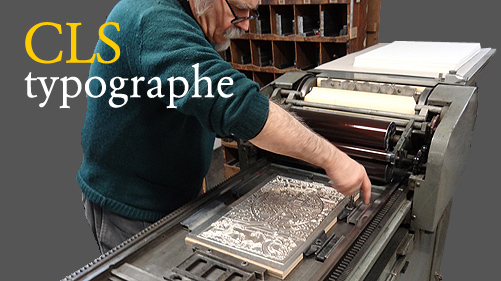

CLS

Un volumen,

79 cm de long, 17,5 cm de haut.

tirage à 10 exemplaires en linogravure.

Marie-Rose de France

26 petits textes en proses poétique. Vignettes de CLS.

tirage à 120 exemplaires en typographie au plomb.

Pierre Pinelli

24 pages,

format 15 x 20 cm.

tirage à 100 exemplaires en typographie au plomb.

(vidéos)

-

Auteurs

Auteurs -

Chronologique

Chronologique- • 1977 (1-12)

- • 1978 (13-23)

- • 1979 (24-27)

- • 1980 (28-39)

- • 1981 (40-52)

- • 1982 (53-64)

- • 1983 (65-74)

- • 1984 (75-97)

- • 1985 (98-114)

- • 1986 (115-120)

- • 1987 (121-127)

- • 1988 (128-134)

- • 1989 (-)

- • 1990 (135)

- • 1991 (136-138)

- • 1992 (139-144)

- • 1993 (145-153)

- • 1994 (154-163)

- • 1995 (164-172)

- • 1996 (173-188)

- • 1997 (189-194)

- • 1998 (195-196)

- • 1999 (197-201)

- • 2000 (202-206)

- • 2001 (207-213)

- • 2002 (214-220)

- • 2003 (221-224)

- • 2004 (225-226)

- • 2005 (227-229)

- • 2006 (230-231)

- • 2007 (232-237)

- • 2008 (238)

- • 2009 (239-247)

- • 2010 (248)

- • 2011 (249-251)

- • 2012 (252-255)

- • 2013 (256)

- • 2014 (257)

- • 2015 (-)

- • 2016 (258-260)

- • 2017 (261-263)

- • 2018 (264-269)

- • 2019 (270-273)

- • 2020 (274-276)

- • 2021 (277)

- • 2022 (278-281)

- • 2023 (282-284)

- • 2024 (285)

- • 2025 (286-287)

-

Des barbares...

Des barbares...

... pour ceux qui auraient la flemme de chercher.

-

Bibliotératologie

Bibliotératologie- • 01. Chez les brocheurs [1]

- • 02. Chez les éditeurs[1]

- • 03. Chez les relieurs [1]

- • 04. Chez les relieurs [2]

- • 05. Chez les éditeurs [2]

- • 06. Chez les lecteurs [1]

- • 07. Chez les éditeurs [3]

- • 08. Chez les éditeurs [4]

- • 09. Chez les éditeurs [5]

- • 10. Chez les relieurs [3]

- • 11. Chez les libraires [1]

-

Casses

Casses- • Chapitre 1

- • Chapitre 2

- • Chapitre 3

- • Chapitre 4

- • Interlude

-

Divertissements

Divertissements -

Fin-de-Siècle

Fin-de-Siècle -

Fourneau et Fornax

Fourneau et Fornax -

Impressions

Impressions -

Typographie

Typographie

11784325 visiteurs

88 visiteurs en ligne

autour des caractères

Voilà, voilà, on y vient. Je vais enfin tenir ma promesse... « une fois n’est pas coutume » comme la sagesse des nations nous l’apprend dès la petite école.

Donc, voici quelques jours, j’ai reçu une visite. Un jeune collègue qui, courtois et poli, avait annoncé sa venue et qui, à peine arrivé dans l’atelier, m’a fait un cadeau avec, en guise de papier fantaisie pour l’emballer, un défet de l’une de ses dernières impressions, ce qui m’a beaucoup touché.

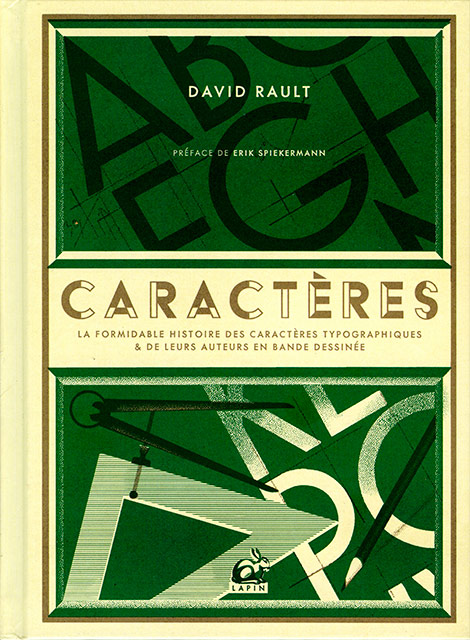

Le cadeau ? Un livre ! Un livre cartonné traitant d’un sujet qui nous touchait tous les deux de près : les caractères typographiques. L’auteur ? David Rault. Le titre ? Caractères. Avec comme sous-titre : la formidable histoire des caractères typographiques & de leurs auteurs en bandes dessinées. En bandes dessinées... on y reviendra.

Pour l’anecdote (on a le droit de sauter ce paragraphe si l’on est pressé), j’ai un peu croisé l’auteur, essentiellement par courriel, lors de la mise au point de la maquette du volume Histoire de l’écriture typographique, le XIXe siècle français chez Perrousseau dont j’étais le co-auteur, sollicité par Jacques André. Et je l’ai revu IRL lors de la présentation de la collection complète de cette série sur la lettre quelques mois plus tard, à l’école des Chartes. Fin de l’anecdote.

En bandes dessinées… De nos jours, si l’on veut qu’un sujet — quel qu’il soit — puisse être abordé par un nombre suffisant de lecteurs, il faut lui coller des images. Plein d’images. Nous sommes depuis quelques décennies déjà entré dans la civilisation des images. Images qui bougent. Images fixes photographiées. Images fixes dessinées. Images regroupées en bandes et sarabandes, les bandes dessinées. Pourquoi pas ? Mais cette manie relativement nouvelle de tout illustrer semble cacher un fait qui s’avère de plus en plus au fil du temps : la difficulté d’appréhender un sujet rien qu’avec des mots. Comme si se développait une peur des mots. Comme si les mots étaient devenus trop abstraits pour expliquer un sujet, un concept, une idée. Des mots, oui, d’accord, mais point trop n’en faut, faut remplacer l’essentiel par des images, c’est plus facile à lire même si on les lit de travers. On a du visuel, qu’importe la compréhension fine.

Bien sûr la chose n’est pas neuve. Dès le Moyen Age, alors que l’essentiel de la population ne savait pas lire, on a imaginé la Bible des pauvres, la vie de Jésus, les Évangiles en dessins, en bandes dessinées, les premières créées bien avant Rodolphe Töpffer et son Monsieur Vieux Bois, avant Christophe et sa Famille Fenouillard, avant Louis Forton et ses Pieds Nickelés. Mais l’essentiel de la population ne savait pas lire, c’était logique. De nos jours, l’essentiel de la population sait lire, c’est moins logique. À moins que... à moins que... on le constate, la population commence à dé-lire, à dé-écrire, à ne plus pratiquer correctement ni facilement les mots et les phrases qu’ils forment pour créer un sens. Le paradoxe, ici, c’est que le sujet, c’est la création des lettres qui servent à former des mots qui servent à former des phrases qui servent à transmettre un sens. La lettre est l’élément fondamental et premier du mot, l’alphabet est le tableau de Mendeleïev de l’écriture, voire du sens. Certes il est vrai qu’à tout prendre, une lettre n’est qu’un dessin particulier établi à partir d’un squelette hérité de longue date. Toutefois, faire ainsi une bande dessinée pour parler de la forme de la lettre c’est, ce me semble, aller dans le sens de la dé-lecture et de la dé-écriture, de l’appauvrissement, de la facilité. On me rétorquera qu’ici on ne s’occupe pas de la lettre et du sens qu’elle porte en elle quand elle s’assemble à d’autres mais à sa forme, à son aspect physique, et aux créateurs qui ont imaginé ces infimes variations de forme. Soit. Toutes proportions gardées, ça me fait penser à ces vieux (ou jeunes) machos qui ne jaugent que l’esthétique des femmes sans se préoccuper de l’esprit qu’elles ont. Ce n’est pas un mal, en revanche, de parler des créateurs de formes de caractères et de les mettre en avant. Ils sont méconnus comme la plupart des créateurs des choses de notre quotidien. Qui connaît le nom de l’inventeur du tire-bouchon ? De l’abat-jour ou des bésicles ? La plupart d’entre-nous s’en moque et ne sait pas. Tout ce qui compte, c’est que leur création soit agréable à utiliser.

Anecdote bis. Il m’est arrivé de fréquenter un certain représentant de papier à imprimer. Lors de l’un de ses passages, on discute lettres d’imprimerie, je lui montre un A de caractère bâton et un A de caractère à empattements. Je lui demande s’il voit une différence entre les deux. Sa réponse : « Ben non, ce sont deux A ! ».

Les subtilités qui réjouissent les professionnels aguerris passent très largement au dessus de la tête de la plupart des bipèdes non professionnels (et même de quelques professionnels). Dès lors pourquoi vouloir faire un ouvrage à la vocation « grand public » alors qu’on peut subodorer que le grand public ne pourra pas capter l’infime différence de telle ou telle variation de caractères par rapport à une version antérieure. Surtout dans un ouvrage volontairement simplificateur pour être à la portée du plus grand nombre. Pour que le grand public puisse discerner la subtilité de ces variations, il faut entrer plus finement dans le sujet, montrer les détails, comparer de manière précise les variations, et les expliquer. On n’a plus alors affaire à un ouvrage pour grand public mais à un « manuel technique », à un ouvrage pour les spécialistes, pour les professionnels, qui n’intéressera pas — le plus souvent — le grand public.

Un ouvrage comme Caractères, acheté par un non spécialiste ne sera probablement pas intimement compris par le lecteur, même s’il est de bonne composition car il nécessite des bases que ce lecteur lambda n’a pas. Il découvre. Il peut toutefois susciter de l’intérêt chez un lecteur curieux qui voudra peut-être approfondir le sujet dans un ouvrage plus pointu. Acheté par un professionnel, il sera vu comme une curiosité amusante et rangé comme tel dans sa bibliothèque.

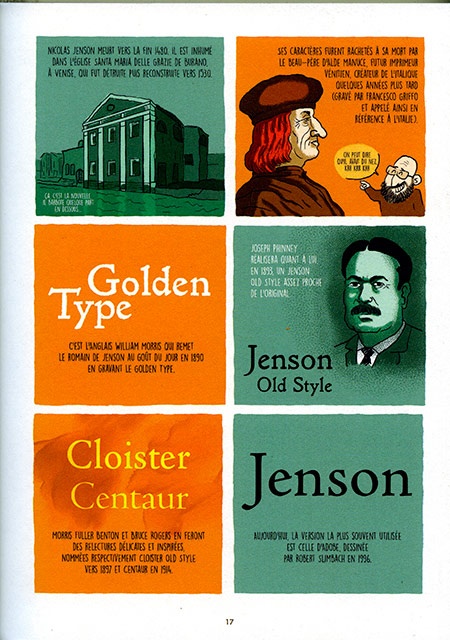

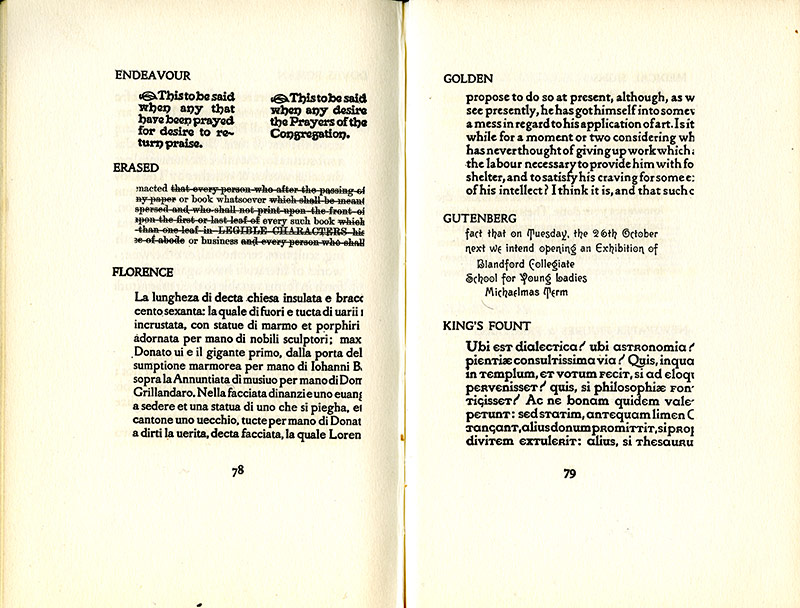

Une page de l’ouvrage. Les fonds colorés des images aux couleurs tranchées, disposées en damier nous éloignent de l’idée de base que l’on se fait d’une bande dessinée, mais pourquoi pas, à cette réserve près que certains des textes en blanc sur ces fonds sont totalement illisibles, ce qui peut paraître gênant si l’on a envie de les lire.

On notera, sur la page montrée, une imprécision qui — sans être catastrophique — est un peu regrettable. Le génial artiste tous azimuts qu’était William Morris, instigateur du mouvement Arts and Crafts, n’a pas gravé le caractère Golden Type, il n’a fait que le dessiner. Voir plus bas à ce sujet.

Plus embêtante, page 39, l’affirmation de l’origine allemande de la machine de composition chaude en ligne-bloc Linotype alors qu’elle est américaine. Certes, le nom de son inventeur possède des consonances allemandes, Ottmar Mergenthaler, mais il était horloger et américain pur jus. De quoi nous fâcher avec l’actuel président des États-Unis qui, s’il apprenait la bévue, pourrait nous punir d’une augmentation des droits de douane. L’erreur aurait pu être évitée car le bon renseignement était donné dans l’ouvrage cité tout en haut de ce billet dont notre auteur de bandes dessinées avait assuré la mise en page.

Et puisqu’on parle de mise en page, on pourrait trouver curieuses les deux pages de droite vierges (47 & 81) tant on est habitué à la virginité des pages de gauche mais pas à celle des pages de droite. Sans doute un hommage caché et délicat au Tristram Shandy de Sterne, premier ouvrage à révolutionner le roman et la mise en page.

Cela étant dit et nonobstant ces quelques imperfection, les lecteurs qui voudraient avoir quelques lumières sur les créateurs de caractères, surtout les créateurs contemporains ou néo-contemporains, trouveront leur pitance informative dans l’ouvrage. Je regrette toutefois, à titre personnel, l’absence de George Auriol, d’Eugène Grasset, et surtout de Fournier le jeune dans l’aréopage concocté par David Rault. Mais on ne pouvait pas inclure tout le monde, j’en ai bien conscience.

*

* *

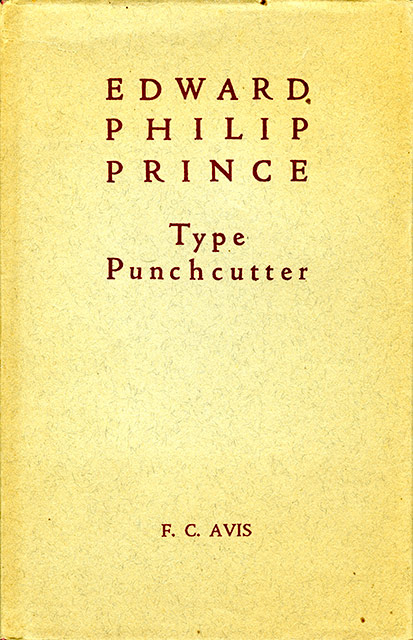

William Morris crée une imprimerie et maison d’édition la Kelmscott Press, en 1891. Il donne ainsi l’essor à un mouvement, celui des petites presses privées anglaises de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Il est graveur mais pas graveur de poinçons, un métier bien à part. Quand il imagine et dessine ses trois caractères exclusifs le Troy, le Chaucer et le Golden, il en confie la réalisation des poinçons à Edward Philip Prince. C’est à ce même Edward Philip Prince que toutes les autres presses privées anglaises confient à sa suite la réalisation de la gravure de leurs caractères.

Un ouvrage anglais publié en 1967 retrace sa vie et son œuvre.

Quelques caractères gravés par Prince.

Tératologie livresque

Tératologie livresque

- • Chez les éditeurs [4]

- • Chez les éditeurs [3]

- • Chez les lecteurs [1]

- • Terreur au château

- • Chez les relieurs [2]

- • Chez les relieurs [1]

- • Chez les éditeurs [1]

- • Chez les brocheurs [1]

Typo rurale

Typo rurale

- • But

- • Typo de paille

- • J dans la brume

- • A du poteau

- • Pause

- • Champagne

- • B du panneau

- • C du mur

- • P des champs

- • En grand

- • Chiffres romains

Typo des rues

Typo des rues

- • Belles phrases [39]

- • Enseigne composite

- • Plaques de rues

- • Polyglotte

- • Typo sculptée

- • Apostrophe

- • Pochoir-enseigne

- • Belles phrases [38]

- • Bombage

- • Pochoir

- • Scandinave

- • Belles phrases [37]

- • Accent

- • Fromager

- • Belles phrases [36]

- • Lettres en fer forgé [11]

- • Belles phrases [35]

- • Braille

- • Belles phrases [34]

- • Belles phrases [33]

- • Ombre

- • Mosaïque

- • Coiffeurs

- • Palimpseste

- • Belles phrases [32]

- • Toit

- • Belles phrases [31]

- • Belles phrases [30]

- • Vache

- • Chien

- • Lettres en fer forgé [10]

- • Belles phrases [29]

- • Belles phrases [29]

- • Lettres en fer forgé [9]

- • Nom des rues

- • Belles phrases [28]

- • Belles phrases [27]

- • Devanture peinte

- • Lettres inversées

- • Gutenberg

- • Belles phrases [26]

- • Typo funéraire

- • Belles phrases [25]

- • Enseigne peinte

- • Accents

- • Enseigne typographique

- • Riches

- • Enseigne calligraphiée

- • Pixellisation

- • Belles phrases [24]

- • Belles phrases [23]

- • Lettres en fer forgé [8]

- • Générations

- • En vitrine

- • Plaque de rue

- • Grammaire

- • Pour les typos

- • Choix multiple

- • Belles phrases [22]

- • Belles phrases [21]

- • Enseignes

- • Question de point de vue

- • Les couleurs de l'amour

- • L'art de la correction

- • Belles phrases [20]

- • Enseigne

- • Belles phrases [19]

- • Un peu de tout

- • Typo d'amour

- • Céramique émaillée

- • Typographie lumineuse

- • Famille

- • Belles phrases [18]

- • Cloche

- • Avaricum typographique

- • Lettres en fer forgé [7]

- • Lettres en fer forgé [6]

- • Exécution de lettres

- • Belles phrases [17]

- • Belles phrases [16]

- • Palimpseste

- • In

- • Rhésus

- • Typographie végétale [2]

- • Mettre les points sur les i

- • Belles phrases [15]

- • Pâtisserie

- • Cédille

- • Typo de coins

- • Militaire

- • Belles phrases [14]

- • Électricité

- • Façade

- • Belles phrases [13]

- • Goutte de lait

- • Enseigne peinte

- • Lettres en fer forgé [5]

- • Belles phrases [12]

- • Belles phrases [11]

- • Zone

- • Enseigne

- • Belles phrases [10]

- • Belles phrases [9]

- • Hommage calembourgeois décalé

- • Belles phrases [8]

- • Lettres en fer forgé [4]

- • Les imprimeries [7]

- • Bar-barisme

- • Lettres en fer forgé [3]

- • Ombre...

- • D'autres lettres en fer forgé

- • Début et fin

- • Lettres en fer forgé

- • Belles phrases [7]

- • Les imprimeries [6]

- • Dates

- • Chiffres romains

- • Cheminée

- • Chocolat

- • Belles phrases [6]

- • Crédit lyonnais

- • Tréma

- • Les imprimeries [5]

- • Les imprimeries [4]

- • Plaque

- • La typo contre Batman

- • Mélange

- • Récupération

- • A la main [2]

- • A la main

- • Typographie végétale

- • Orientation

- • Langue de bois

- • Pub

- • Poncifs

- • li

- • Pochoirs

- • Belles phrases [5]

- • Voisinage

- • Approche

- • Les imprimeries [3]

- • Caractère

- • Belles phrases [4]

- • Les imprimeries [2]

- • Les imprimeries [1]

- • Belles phrases [3]

- • Enseignes

- • Voeux 2011

- • Ion

- • Bégaiement

- • Belles phrases [2]

- • Belles phrases [1]

- • Mystique

- • Devanture

- • Interdit

- • Solutions bétonnées [typo béton 02]

- • Typo béton

- • Oz

- • Énigme

- • Terrible

- • Lecture

- • Épitaphe

- • De bric

- • Typo, il en reste

- • Boucherie

- • Alphabet

- • Typo plomb

- • Tissage

- • Carmélites

- • Adéquation

- • Gros point

Typo des bois

Typo des bois

Proverbes

Proverbes

- • Parapluies

- • Proverbes : vigne

- • Les proverbes illustrés [2]

- • Les proverbes illustrés [1]

- • Circonstance

- • Astres

- • Proverbes : affabulation

- • Proverbes : rire

- • Proverbes : chemin

- • Proverbes : culture

- • Proverbes : laisser choir

- • Proverbes : jour de l'an

- • Proverbes : coquelicot

Pratique éditoriale

Pratique éditoriale

- • Autopub

- • Le petit dernier... mais pas chez Fornax

- • Deux petits derniers...

- • Polar

- • La feuille Toril

- • Espèce d'espèces

- • La Boétie

- • Nul

- • Rencontre fortuite

- • Un muet qui fait causer.

- • Bon goût

Pratique typographique

Pratique typographique

- • Haas et Frutiger

- • K barré

- • Timbres-mots

- • Hachures

- • Gutenberg en BD [2]

- • Musée champenois de l'imprimerie

- • Timbre

- • Gutenberg en BD [1]

- • signes souscrits

- • Typoféminisme

- • Maison de l’Imprimerie de Rebais

- • Cédille

- • Versatur

- • Ben-day

- • Lettres

- • Caractères bois

- • Musée de la typographie de Tours

- • Vieux livre

- • Des caractères...

- • Abréviation...

- • Hauteur en papier

- • Caractère mystère

- • Compo typo du bon vieux temps

- • Nettoyage d'une casse de Della Robbia

- • Casses [2]

- • Casses [1]

- • Bijou typographique n° 2 Émile Teillac

- • Remise en état d'une casse

- • Assassiner la typo ?

- • Petit frère

- • Vœux 2014

- • Moule & bibliothèque

- • Vœux 2013

- • Chromotypographie

- • Vœux 2012

- • Décor

- • Les outils de l'atelier [9]

- • Les outils de l'atelier [8]

- • Les outils de l'atelier [7]

- • Les outils de l'atelier [6]

- • Les outils de l'atelier [5]

- • Les outils de l'atelier [4]

- • Les outils de l'atelier [3]

- • Les outils de l'atelier [2]

- • Les outils de l'atelier [1]

- • Attrape-science

- • Tracé de la lettre

- • Manuel

- • Atelier de Saint-Maur

- • Au courant

- • Gutenberg

- • Format typographique

- • Visite estivale

- • Apostrophe

- • Baguette

- • Saint-Jean

- • Enfantillages

- • Logo

- • Typographie nouvelle à l'école Estienne

Post-concours

Post-concours

- • Deux noms de rues

- • Noms de rues [22]

- • Noms de rues [21]

- • Noms de rues [20]

- • Noms de rues, un autre

Nouvelles internes

Nouvelles internes

- • Métiers d'art...

- • La cuisine au Fourneau

- • Quelques mots et une carte

- • Un atelier

- • 202... 4

- • Week-ends de reliure, week-ends de typographie

- • Deux nouveautés

- • 2023, pourquoi pas ?

- • Journées européenne des métiers d'art

- • 2022 s'avance

- • Conférencier !...

- • 2021... ouf !

- • Du nouveau... enfin !

- • 2020... et vous voudriez qu'on se réjouisse ?

- • Des conférences par CLS...

- • 2019 commence avec une bêtise

- • Nouveautés printemps 2018

- • Nouvelle année donc nouveaux vœux

- • Nouveaux vœux et nouvelle présentation

- • Pâques 2013

- • Brume

- • La librairie en ligne

- • Le site de Fornax

- • Librairie en ligne

- • Singe et hippopotame

- • L'atelier de Bannes

- • Manif

- • Cro

- • Coup double

- • Bavard

- • Radio

- • Lassicope

- • Déménagement

- • Page(s) 11

- • L'atelier

- • Interview exclusive

- • Nouveautés

- • Ponctuation

- • Sens continu

- • Carte

- • Nouvel article

Nouvelles externes

Nouvelles externes

- • Coquelicots

- • Jérôme Peignot

- • Abri et grégarité

- • Hôpital et école

- • Fermeture

- • Restrictions budgétaires

- • Livres et typographie au plomb

- • Scoop

- • Comme ça

- • Con, peut-être

- • Fornax détective

- • Traduction

- • Soirée

- • L'atelier de Jean-Jacques Sergent

- • Terre à terre

- • De Michel Lasserre

- • Révélation mystique

- • Noms de rues... encore

- • Retour

- • France

- • De nos auteurs : Jacques Abeille

- • De nos auteurs : Esther L

- • Coup de cœur

- • Fabrique des Icebergs

- • François Caradec

- • Devinette

- • Jacques André

- • Typo de haute graisse

- • Papier

- • Sortie

- • Un billet

- • Bouts de bois

- • Prix

- • Taches d'encre

- • Coups de dés

Mes maîtres

Mes maîtres

Livre

Livre

- • Book

Lieux de convivialité

Lieux de convivialité

- • Convivialité forestière [1]

- • Convivialité urbaine [20]

- • Convivialité urbaine [19]

- • Convivialité urbaine [18]

- • Convivialité urbaine [17]

- • Convivialité urbaine [16]

- • Église

- • Convivialité urbaine [15]

- • Convivialité urbaine [15]

- • Convivialité urbaine [14]

- • Convivialité urbaine [13]

- • Convivialité urbaine [12]

- • Convivialité rurale [2]

- • Convivialité urbaine [11]

- • Convivialité urbaine [10]

- • Convivialité urbaine [9]

- • Convivialité urbaine [8]

- • Convivialité urbaine [7]

- • Convivialité urbaine [6]

- • Convivialité urbaine [5]

- • Convivialité urbaine [4]

- • Convivialité urbaine [3]

- • Boulevard Merklen

- • Convivialité urbaine [2]

- • Convivialité urbaine [1]

- • Convivialité rurale [1]

La photo du jour...

La photo du jour...

- • Écriture

- • Atermoiement

- • Bison

- • Gratuité

- • Tôle émaillée

- • Secours

- • VGT

- • Conseil

- • Crucifixion

- • Platane (bis)

- • Poubelle

- • Crayon

- • Baies

- • Prévoyance

- • Patrimoine (suite)

- • Patrimoine

- • Mona

- • Artisans d'art

- • Carotte

- • Coccinelle

- • Enseignes calembourdesques

- • Météo

- • Vélocipède

- • Magasin mystère

- • Platane

- • Cathédrale

- • Dissidence

- • Cœur

- • Interdit

- • A-Z

- • Harmonica de verre

- • Silence

- • Décentralisation

- • Objets

- • Julie

- • Chaussettes

- • Chats (suite)

- • Rébus

- • Mésange

- • Chats

- • Lin

- • Histoire d'amour...

- • Cuvettier

- • Homme

- • Athée

- • Supposition

- • Cocktail

- • Arago

- • Marelle

- • Chien de garde

- • Sécurité routière

- • File d’attente

- • Tradition

- • Liberté

- • Roulé en boule

- • Révélation

- • Chocolat

- • Lapins de Pâques

- • Exhortation

- • Une tentative...

- • Duplicité

- • Minerais

- • Mannequins

- • École Estienne

- • Lettres anonymes

- • Têtes

- • Jeu

- • Boîte

- • Conseil

- • réflexions

- • Pluie

- • Pochoir et graffiti

- • Vert

- • Nocturne

- • Silence

- • Béatitude

- • Volumen

- • Manque

- • Fourmi

- • Tuyau

- • Déchirures...

- • Au sol

- • Sur le chemin

- • Musique

- • Glissement

- • Pâté

- • Lavage

- • Pose

- • Interdiction

- • Retour à Ognes

- • Boucherie

- • Tour

- • Humour français underground

- • Tétrachromie

- • Chaperon au bois cendré

- • En couleur

- • Route

- • Ombres chinoises

- • Siège

- • 1er janvier

- • 31 décembre

- • Jour J

- • Bleu

- • Titane ou zinc ?

- • Flocons

- • Potesses

- • Ritournelle

- • Solution

- • Crédit

- • Chevaux

- • Histoire

- • Abandon

- • Camping

- • Déclaration

- • Domicile

- • Crise

- • Memento mori

- • Anges...

- • Dressage

- • Rien

- • Décoration

- • Retraite

- • Bas-relief

- • Automne

- • Imitation

- • Expédition

- • Repiquage

- • Croquenots

- • Godasses

- • Vint le vain vin

- • Désertion ou expulsion

- • Dans la rue...

- • Chez le libraire...

- • Retour

- • Rencontre

- • Baby

- • Pomme

- • Striptease

- • Librairie

- • Comptoir

- • Source

- • Vertus

- • Pavés

- • Curiosités

- • Menottes

- • Sens

- • Festif

- • Questions

- • Fleurs

- • Ordre

- • Ça roule plus...

- • Ça roule...

- • Chat (2)

- • Attrape-science

- • Cadeaux

- • Sceau

- • Bourse

- • vin

- • 2009

- • Art

- • Chat

- • Pain

- • Rues

- • Jeux

- • Rouge et barbu en décembre (une autre image)

- • Préfet maritime

- • Pléonasme ?...

- • Clin d'œil

- • Recommencement.

- • Ombre

- • Orthogaffe

- • Rire

- • Ici

Impressions

Impressions

- • Pochoir mural

- • Pochoir

- • Héliophore

Impression

Impression

Fourneau-Fornax

Fourneau-Fornax

Contes et nouvelles

Contes et nouvelles

- • Trottoirs encombrés

- • Poème

- • Comptine

- • Vie et bandes dessinées

- • Poésie...

- • Jeux littéraires

- • Ne pas...

- • Trottoir

- • Carton

- • Mauricette

- • Tranche

- • Les baignoires tueuses

- • Les xylovores

- • Incognito

- • Anonyme

- • Poisson (fin)

- • Poisson

- • Sur la vallée

- • Dans la rue

- • Naissance des étoiles

- • Mouche

- • Tourisme

- • Mars en mai

- • Hygiénique

- • Retour

- • Conte

Concours

Concours

- • Noms de rues, un de plus

- • Noms de rues (le retour)

- • Noms de rues

- • Révolutions

- • Noms de rues [4]

- • Noms de rues [3]

- • Noms de rues [2]

Bibliophilie

Bibliophilie

- • Plus petit livre

- • Populaire

- • En marbre

- • Cale

- • Pile hollandaise

- • Un souvenir

- • Keepsake

- • Manicule

- • Libraire

- • À plusieurs plumes [5]

- • À plusieurs plumes [4]

- • Reliure ratée

- • À plusieurs plumes [3]

- • Auteurs

- • À plusieurs plumes [2]

- • X... à plusieurs plumes

- • Paul Fort

- • Lettres de cachet

- • Voltaire

- • Cercueil

- • Quelques livres

- • Vœux

- • Marque-page

- • Bibliothèque de l'école Estienne

- • Humour (suite et fin)

- • Humour

- • Éditions Anisther, bis

- • Éditions Anisther

- • D'un poète

- • Fayard [2]

- • Fayard

- • Trouvaille

- • Juvenilia fournaldiennes

- • Herbe

- • Feuilletons

- • Assassins de cellulose

- • Service de presse

- • Image

- • Reliure

- • Bdc [4]

- • Ils l'ont fait

- • Échoppe

- • L'Instituteur

- • Vœux 2010

- • Paresse

- • Littérature aux champs [2]

- • Lexicographie

- • Littérature aux champs

- • Bulletin SJV

- • Hommage au grand homme

- • Bob et Bobette, le retour !

- • Bdc [3]

- • Bob et Bobette

- • Repenti

- • Bdc [2]

- • Bdc [1]

Art

Art

- • Art de rue

- • Simone

- • Ange

- • Portrait

- • Mosaïque

- • Poteau

- • Linogravure

- • Menhirs

- • Code

- • Artistes de rue

- • Art de rue

- • Intelligence artificielle

- • Tag et pochoirs

- • Tintin et Milou (suite et fin)

- • Tintin et Milou par Léonard

- • Chromolithographie

- • Installation

- • Calligraphie [2]

- • Autocollants Ugly

- • yeux

- • Personnages

- • Retour du franc

- • Bombe [2]

- • Nuit des musées [2]

- • Nuit des musées

- • Caméléopard

- • Arbre

- • Nom d'une pipe

- • Calligraphie

- • Bombe

- • Encore un chat

- • Graffiti

- • Classique

Amis

Amis

Alphabet

Alphabet

- • Block

- • Abécédaires brodés

- • Initiales

- • Archives nationales

- • Au point de croix

- • À l’aiguille

- • Métropolitain

- • V gétal

- • Dr. Seuss

- • Rio

- • Le Z

- • Le Y

- • Le X

- • Le W

- • Le V

- • Le U

- • Le T

- • Le S

- • L'R

- • Le Q

- • Le P

- • L'O

- • La N

- • Le M

- • Le L

- • Le K

- • Le J

- • Le I

- • La H

- • Le G

- • La F

- • Le E

- • Le D

- • Le C

- • La B

- • Le A

Caractères ...

Écriture ...

Atermoiement ...

Visite ...

Belles phrases [39] ...

Merci Valère. Maintenant la lecture me paraît évidente. Je butais sur ce mot sa ...

" Arpenter les dédales verticaux " , semble-t-il ... ...

Merci pour la pub ! Nous sommes contents d'avoir ta contribution. Voici ...

Çà et là, on trouve encore ce genre d’enseigne, en effet — tout comme des affich ...

Merci, Christian, pour ce billet plein d’humour ! Je compatis… ...

Fornax éditeur 18, route de Coizard, 51230 Bannes – France