Page en cours de chargement

-

Auteurs

Auteurs -

Chronologique

Chronologique- • 1977 (1-12)

- • 1978 (13-23)

- • 1979 (24-27)

- • 1980 (28-39)

- • 1981 (40-52)

- • 1982 (53-64)

- • 1983 (65-74)

- • 1984 (75-97)

- • 1985 (98-114)

- • 1986 (115-120)

- • 1987 (121-127)

- • 1988 (128-134)

- • 1989 (-)

- • 1990 (135)

- • 1991 (136-138)

- • 1992 (139-144)

- • 1993 (145-153)

- • 1994 (154-163)

- • 1995 (164-172)

- • 1996 (173-188)

- • 1997 (189-194)

- • 1998 (195-196)

- • 1999 (197-201)

- • 2000 (202-206)

- • 2001 (207-213)

- • 2002 (214-220)

- • 2003 (221-224)

- • 2004 (225-226)

- • 2005 (227-229)

- • 2006 (230-231)

- • 2007 (232-237)

- • 2008 (238)

- • 2009 (239-247)

- • 2010 (248)

- • 2011 (249-251)

- • 2012 (252-255)

- • 2013 (256)

- • 2014 (257)

- • 2015 (-)

- • 2016 (258-260)

- • 2017 (261-263)

- • 2018 (264-269)

- • 2019 (270-273)

- • 2020 (274-276)

- • 2021 (277)

- • 2022 (278-281)

- • 2023 (282-284)

- • 2024 (285)

- • 2025 (286-287)

-

Des barbares...

Des barbares...

-

Casses

Casses- • Chapitre 1

- • Chapitre 2

- • Chapitre 3

- • Chapitre 4

- • Interlude

-

Divertissements

Divertissements -

Fin-de-Siècle

Fin-de-Siècle -

Fourneau et Fornax

Fourneau et Fornax -

Impressions

Impressions -

Typographie

Typographie

est un éditeur artisan établi en Champagne (dans le petit village de Bannes)

qui a aussi eu pendant 26 ans un atelier en Île de France (dans le petit village de Paris),

mais ne l'a plus.

L'atelier de Bannes.

On va clore la série des romans à plusieurs plumes avec un ouvrage publié par Fornax qui en contient deux. « Il se fait sa pub, maintenant... » vont penser les plus cyniques des lecteurs de ce blog. Oui, sans doute, un peu, mais ce n’est pas le vrai motif du billet. Il s’agit avant tout de parler ici d’un collectif d’écrivains non professionnels qui mérite que l’on se souvienne de lui.

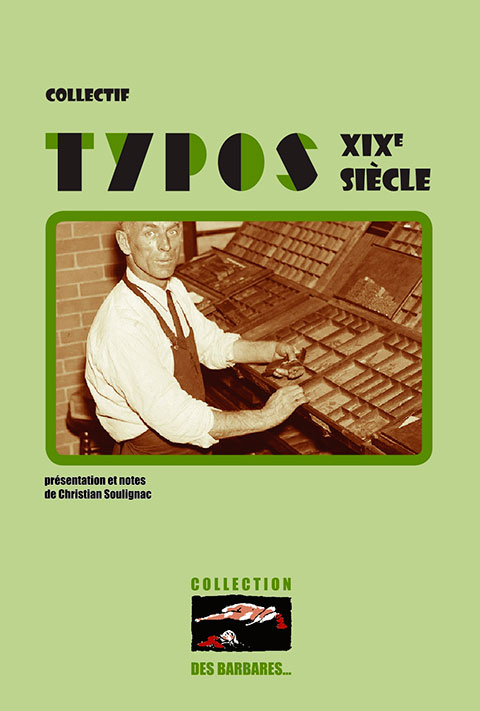

L’ouvrage en question, titré Typos XIXe siècle, est issu de recherches effectuées en 2020 alors que personne ne pouvait sortir de son domicile sans autorisation. Il faut bien que le confinement des bipèdes terrestres ait eu quelque avantage. Que contient cet ouvrage ? Deux petits romans collectifs ainsi qu’une grosse nouvelle écrite d’une seule plume. Nous allons ici nous concentrer sur les deux romans collectifs et expliquer en quelques mots les conditions de leur écriture. Ces deux romans, Les Crimes d’un metteur ou Mère et typote et Sur le trimard ou le Train 11, tout comme la grosse nouvelle L’Imprimeur Louchapot due à la plume de J. Hollain, sont parus en épisodes, sous forme de feuilletons, dans la revue marseillaise La Sorte, qui vécut de 1891 à 1909, issue du groupe associatif Le Gutenberg.

À cette époque, il est sans doute bon de le rappeler ici, les conditions de vie des ouvriers, qu’ils soient typographes, imprimeurs, ou qu’ils exercent dans d’autres métiers, étaient fort dures et soumises aux aléas de la vie. Un accident ou une maladie qui empêchaient le travail privaient de toute ressource l’accidenté, le malade, et toute sa famille. Le patron ne payait que le travail effectué et ne défrayait pas les absents involontaires. La Sécurité sociale qui nous semble si naturelle de nos jours ne sera instituée qu’en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

La Sorte s’était donnée pour but premier de venir en aide aux ouvriers du livre et à leurs familles quand ils étaient dans le besoin. Revue mensuelle écrite par et pour les gens du livre, elle ne publiait que des textes plaisants, des blagues, des fantaisies pour faire sourire son lectorat constitué essentiellement de professionnels de l’imprimerie. Tous ses rédacteurs et ses compositeurs étaient des bénévoles. Le produit de ses ventes constituait un fonds de secours pour les professionnels nécessiteux. Seuls étaient prélevés de ce fonds le prix du papier utilisé, et le montant de son impression.

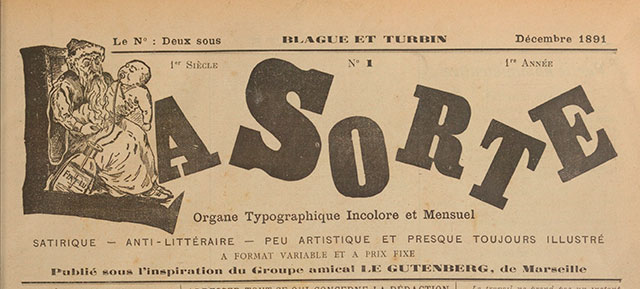

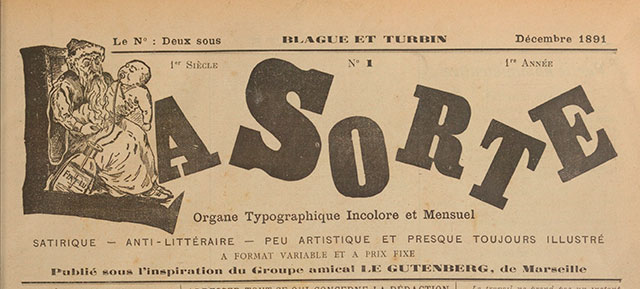

Bandeau du 1er numéro de La Sorte.

Le titre de la revue, La Sorte, est un bon résumé de son contenu. Dans l’argot typographique de l’époque une sorte était une plaisanterie (bonne ou mauvaise) faite ou dite, le plus souvent au sein d’un atelier. La Sorte faisait donc rire pour secourir ceux qui ne riaient plus. Touchant paradoxe.

Le premier roman, Les Crimes d’un metteur, est une sorte (!) de cadavre exquis avant la lettre. Il se passe dans le milieu de l’imprimerie ; ses auteurs, professionnels du livre mais amateurs de la plume, n’en connaissaient pas d’autre. Le style n’est pas toujours très raffiné, les coqs-à-l’âne fréquents. L’une des ficelles comiques du feuilleton consistait en le changement d’auteur à chaque épisode, alors que l’histoire avait été annoncée comme devant être écrite en totalité par son premier rédacteur, Marïus-le-Brave, par la suite presque systématiquement empêché et remplacé au pied levé par un autre rédacteur. À quelques exceptions près, les rédacteurs écrivaient sous pseudonyme, sans doute pour protéger leur identité réelle dans le monde professionnel. À l’écriture de ce roman, nous trouvons, pour faire suite à Marïus le Brave : K. Dratin, Gros-Serpent, Pige-la-Vignette, F.-A. Morikoff, P. Doumè, Kelkun, R. Pasencore, Stop, L’Homme aux Plates, De Vichy, Du Cassetin et Taquespax. Marïus-le-Brave signe trois ou quatre autres épisodes, disséminés dans le récit et Gros-Serpent, un autre.

Le second roman, Sur le trimard, beaucoup moins chaotique raconte un bout de la vie d’un vieux trimardeur, typographe itinérant, et se termine par la description d’une grande fête, spectacle musical et théâtral, dont la représentation a sans doute existé dans la vraie vie puisque nombre des interprètes du spectacle sont présentés sous leurs noms réels. Ses rédacteurs ont été successivement : Marïus-le-Brave, Taquardinos, Gros-Serpent, Un Vieux Typo, J. Maynier, Georges Nicolas, Coupe-à-Tout, Pige-la-Vignette, Laragno et Barbacrin. Ces deux derniers alternant leurs collaborations dans les derniers chapitres qui relatent la fête.

Victor Breton.

Notons pour terminer que parmi les collaborateurs réguliers de La Sorte se trouvaient deux « Parisiens » connus : Victor Breton (1844-1916), sous le pseudonyme de Gros-Serpent, typographe émérite, auteur de plusieurs manuels techniques, et premier professeur de composition typographique à l’école Estienne, et Edmond Morin (1859-1937), sous le pseudonyme de Un Vieux Typo, typographe et éditeur, créateur de la bibliothèque des arts graphiques, devenue de nos jours un département de la bibliothèque Forney.

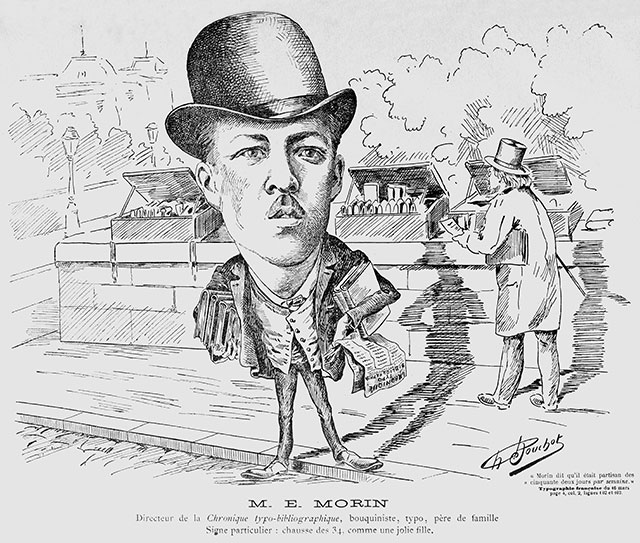

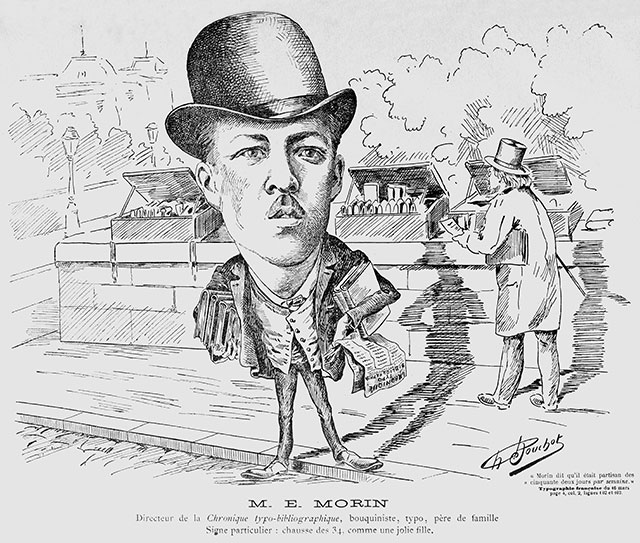

Edmond Morin.

On va clore la série des romans à plusieurs plumes avec un ouvrage publié par Fornax qui en contient deux. « Il se fait sa pub, maintenant... » vont penser les plus cyniques des lecteurs de ce blog. Oui, sans doute, un peu, mais ce n’est pas le vrai motif du billet. Il s’agit avant tout de parler ici d’un collectif d’écrivains non professionnels qui mérite que l’on se souvienne de lui.

L’ouvrage en question, titré Typos XIXe siècle, est issu de recherches effectuées en 2020 alors que personne ne pouvait sortir de son domicile sans autorisation. Il faut bien que le confinement des bipèdes terrestres ait eu quelque avantage. Que contient cet ouvrage ? Deux petits romans collectifs ainsi qu’une grosse nouvelle écrite d’une seule plume. Nous allons ici nous concentrer sur les deux romans collectifs et expliquer en quelques mots les conditions de leur écriture. Ces deux romans, Les Crimes d’un metteur ou Mère et typote et Sur le trimard ou le Train 11, tout comme la grosse nouvelle L’Imprimeur Louchapot due à la plume de J. Hollain, sont parus en épisodes, sous forme de feuilletons, dans la revue marseillaise La Sorte, qui vécut de 1891 à 1909, issue du groupe associatif Le Gutenberg.

À cette époque, il est sans doute bon de le rappeler ici, les conditions de vie des ouvriers, qu’ils soient typographes, imprimeurs, ou qu’ils exercent dans d’autres métiers, étaient fort dures et soumises aux aléas de la vie. Un accident ou une maladie qui empêchaient le travail privaient de toute ressource l’accidenté, le malade, et toute sa famille. Le patron ne payait que le travail effectué et ne défrayait pas les absents involontaires. La Sécurité sociale qui nous semble si naturelle de nos jours ne sera instituée qu’en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

La Sorte s’était donnée pour but premier de venir en aide aux ouvriers du livre et à leurs familles quand ils étaient dans le besoin. Revue mensuelle écrite par et pour les gens du livre, elle ne publiait que des textes plaisants, des blagues, des fantaisies pour faire sourire son lectorat constitué essentiellement de professionnels de l’imprimerie. Tous ses rédacteurs et ses compositeurs étaient des bénévoles. Le produit de ses ventes constituait un fonds de secours pour les professionnels nécessiteux. Seuls étaient prélevés de ce fonds le prix du papier utilisé, et le montant de son impression.

Bandeau du 1er numéro de La Sorte.

Le titre de la revue, La Sorte, est un bon résumé de son contenu. Dans l’argot typographique de l’époque une sorte était une plaisanterie (bonne ou mauvaise) faite ou dite, le plus souvent au sein d’un atelier. La Sorte faisait donc rire pour secourir ceux qui ne riaient plus. Touchant paradoxe.

Le premier roman, Les Crimes d’un metteur, est une sorte (!) de cadavre exquis avant la lettre. Il se passe dans le milieu de l’imprimerie ; ses auteurs, professionnels du livre mais amateurs de la plume, n’en connaissaient pas d’autre. Le style n’est pas toujours très raffiné, les coqs-à-l’âne fréquents. L’une des ficelles comiques du feuilleton consistait en le changement d’auteur à chaque épisode, alors que l’histoire avait été annoncée comme devant être écrite en totalité par son premier rédacteur, Marïus-le-Brave, par la suite presque systématiquement empêché et remplacé au pied levé par un autre rédacteur. À quelques exceptions près, les rédacteurs écrivaient sous pseudonyme, sans doute pour protéger leur identité réelle dans le monde professionnel. À l’écriture de ce roman, nous trouvons, pour faire suite à Marïus le Brave : K. Dratin, Gros-Serpent, Pige-la-Vignette, F.-A. Morikoff, P. Doumè, Kelkun, R. Pasencore, Stop, L’Homme aux Plates, De Vichy, Du Cassetin et Taquespax. Marïus-le-Brave signe trois ou quatre autres épisodes, disséminés dans le récit et Gros-Serpent, un autre.

Le second roman, Sur le trimard, beaucoup moins chaotique raconte un bout de la vie d’un vieux trimardeur, typographe itinérant, et se termine par la description d’une grande fête, spectacle musical et théâtral, dont la représentation a sans doute existé dans la vraie vie puisque nombre des interprètes du spectacle sont présentés sous leurs noms réels. Ses rédacteurs ont été successivement : Marïus-le-Brave, Taquardinos, Gros-Serpent, Un Vieux Typo, J. Maynier, Georges Nicolas, Coupe-à-Tout, Pige-la-Vignette, Laragno et Barbacrin. Ces deux derniers alternant leurs collaborations dans les derniers chapitres qui relatent la fête.

Victor Breton.

Notons pour terminer que parmi les collaborateurs réguliers de La Sorte se trouvaient deux « Parisiens » connus : Victor Breton (1844-1916), sous le pseudonyme de Gros-Serpent, typographe émérite, auteur de plusieurs manuels techniques, et premier professeur de composition typographique à l’école Estienne, et Edmond Morin (1859-1937), sous le pseudonyme de Un Vieux Typo, typographe et éditeur, créateur de la bibliothèque des arts graphiques, devenue de nos jours un département de la bibliothèque Forney.

Edmond Morin.

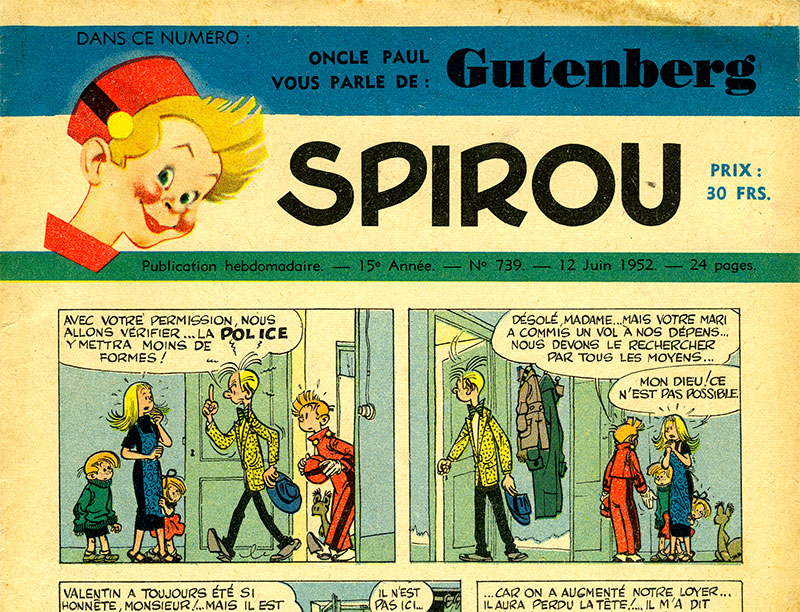

Toutes les vieilles barbes le savent, quant aux jeunes barbes, elles vont l’apprendre ici si elles ne le savent pas déjà ; depuis les années 1950, deux journaux de bandes dessinées pour enfants (les BD pour adultes n’avaient pas encore cours) se sont tirés la bourre pour s’attirer le jeune public, deux titres venus de notre Belgique voisine et adorée : Spirou et Tintin. L’école de Marcinelle avec Spirou, les apôtres de la ligne claire avec Tintin.

Ayant publié la vision tintinesque de Gutenberg voici peu sur ce blog, je me suis senti obligé de trouver le pendant avec la vision spiroulique du même personnage. Quelques recherches pour trouver dans quel numéro la chose avait été publiée, et cela fait, il ne fut pas très difficile par la suite de se procurer le dit numéro.

Comme pour Tintin, une petite re-mise en page nous a paru opportune, dont acte, et hardi petit, en avant pour cette belle histoire de l’oncle Paul ! On clique sur la couverture pour feuilleter l’opuscule.

Comme la version Tintin, cette version Spirou, sans être totalement et hautement fantaisiste, nous a paru quelque peu imaginaire, sans doute un hommage caché et délicat à Marcel Schwob.

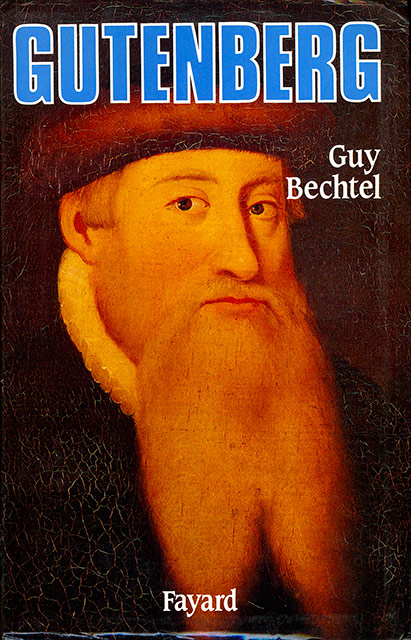

Conseillons donc, une fois de plus, si le sujet intéresse, la lecture de l’ouvrage de Guy Bechtel, qui fait le tour complet sur le sujet et au-delà :

P.-S. : En cliquant sur la couverture du Bechtel, on va vers la version Tintin de Gutenberg.

Toutes les vieilles barbes le savent, quant aux jeunes barbes, elles vont l’apprendre ici si elles ne le savent pas déjà ; depuis les années 1950, deux journaux de bandes dessinées pour enfants (les BD pour adultes n’avaient pas encore cours) se sont tirés la bourre pour s’attirer le jeune public, deux titres venus de notre Belgique voisine et adorée : Spirou et Tintin. L’école de Marcinelle avec Spirou, les apôtres de la ligne claire avec Tintin.

Ayant publié la vision tintinesque de Gutenberg voici peu sur ce blog, je me suis senti obligé de trouver le pendant avec la vision spiroulique du même personnage. Quelques recherches pour trouver dans quel numéro la chose avait été publiée, et cela fait, il ne fut pas très difficile par la suite de se procurer le dit numéro.

Comme pour Tintin, une petite re-mise en page nous a paru opportune, dont acte, et hardi petit, en avant pour cette belle histoire de l’oncle Paul ! On clique sur la couverture pour feuilleter l’opuscule.

Comme la version Tintin, cette version Spirou, sans être totalement et hautement fantaisiste, nous a paru quelque peu imaginaire, sans doute un hommage caché et délicat à Marcel Schwob.

Conseillons donc, une fois de plus, si le sujet intéresse, la lecture de l’ouvrage de Guy Bechtel, qui fait le tour complet sur le sujet et au-delà :

P.-S. : En cliquant sur la couverture du Bechtel, on va vers la version Tintin de Gutenberg.

Thomas Braun

des fromages

8 pages,

format 11,2 x 9 cm.

tirage à 131 exemplaires en typographie.

CLS

Un volumen,

79 cm de long, 17,5 cm de haut.

tirage à 10 exemplaires en linogravure.

Marie-Rose de France

26 petits textes en proses poétique. Vignettes de CLS.

tirage à 120 exemplaires en typographie au plomb.

Pierre Pinelli

24 pages,

format 15 x 20 cm.

tirage à 100 exemplaires en typographie au plomb.

... pour ceux qui auraient la flemme de chercher.

11171382 visiteurs

123 visiteurs en ligne

Fornax éditeur 18, route de Coizard, 51230 Bannes – France